Nelson Felix: desenho no mundo

1 de fevereiro de 2021

Revista Cult

A mais antiga língua foi a música (…). A mais antiga escrita foi pintura e desenho (…)

Johann G. Hammann

Quando consultamos um dicionário de grego antigo em busca de informações sobre o verbo grápho, vemos que seu sentido original descreve uma ação muito precisa: “arranhar, raspar, esfolar, roçar, ralar”. Aplicada à superfície de uma matéria sólida (madeira, rocha, osso, metal), essa ação deixa na superfície arranhada uma marca, um traço, um rastro. Por exemplo (são exemplos da Ilíada de Homero), a ação de arranhar uma pedra com a ponta de uma lança ou a ação de inscrever signos numa tabuleta de cera ou de barro (certamente a origem dos nossos atuais tablets). É a partir desse sentido original que surgem os sentidos derivados de “representar através de linhas, delinear, desenhar, pintar”; e, num segundo momento, o sentido de “se expressar através de caracteres escritos, escrever”. O movimento de gênese semântica descrito pelo verbo grapho é, portanto, este: arranhar, desenhar, escrever. Nessa ordem.

Há, então, um mesmo gesto, na origem, que define tanto o desenhar quanto o escrever, tanto os desenhistas quanto os escritores, mesmo que suponhamos, corretamente, que o desenhar preceda o escrever, que os desenhistas precedam os escritores. O escrever, nesse sentido, seria um modo derivado de desenhar, as letras seriam, em última instância, desenhos. Ao escrever – podemos assim nos expressar – desenhamos letras. Mas ambas as ações, desenhar e escrever, são modos derivado de um arranhar primordial. Mesmo quando, depois, se começou a utilizar pigmentos para desenhar e escrever nas superfícies, o mesmo verbo grápho continuou a ser usado pelos gregos para descrever essas ações. Como se, ao desenhar ou escrever com pigmentos, nós arranhássemos uma superfície e ali deixássemos marcas, a própria tinta virando uma ranhura.

Uma das mais antigas escritas humanas, os hieróglifos egípcios, também trazem como marca essa indeterminação entre desenho e escrita, entre imagem e letra. Desde que se tornou, para toda a humanidade, um conjunto de signos incompreensíveis, houve muitos esforços de diferentes povos e períodos históricos em decifrar essa escrita e uma das coisas que impediam sua decifração era o pressuposto de que se tratava de uma escrita puramente ideogramática. Foi só com a redescoberta da Pedra de Roseta, em 1799, que se pôde entender que os hieróglifos são uma escrita ao mesmo tempo ideogramática e fonética, que mistura imagens e letras, sem descontinuidade entre elas. Em 1822, Jean-François Champollion conseguiu decifrar completamente os hieróglifos, dando origem assim à egiptologia. Podemos supor que a dificuldade em decifrar a Pedra de Roseta e os hieróglifos antigos estava ligada a uma dificuldade de entender essa indiscernibilidade entre imagem e letra, desenho e escrita, ideograma e fonema, à nossa insistência em pensá-los como pertencentes a campos distintos, esquecendo sua origem comum.

Algumas décadas após a descoberta de Champollion, na virada do século 19 para o século 20, Freud precisou entender essa indiscernibilidade para decifrar uma outra Pedra de Roseta: o sonho. Ao analisar a principal formação do inconsciente, Freud se deu conta do caráter de rébus que o caracterizava, ou seja, o sonho mistura imagens, palavras, números, letras de modo não descontínuo.

A referência freudiana ao rébus aparece logo na abertura do capítulo seis de A interpretação dos sonhos. É ali que o pai da psicanálise se propõe a entender o que ele chama de “o pensamento do sonho”. Para ele, o sonho seria uma tradução desse pensamento. Mas essa tradução do pensamento em sonho se faz através disso que Freud chama de uma Bilderschrift, ou seja, de uma escrita com imagens. Essa escrita com imagens apresenta aquela mesma indiscernibilidade entre imagem e letra, desenho e escrita que vimos no sentido original do verbo grego grápho e nos hieróglifos egípcios. Enquanto rébus, um sonho é tanto imagem quanto palavra, tanto escrita quanto desenho. Para o inconsciente, esse trânsito entre os dois sentidos do verbo grego grápho está sempre se fazendo. É através desse trânsito que isso pensa

Ora, toda a obra do artista carioca Nelson Felix me parece marcada, desde o início, por essa indiscernibilidade entre os dois sentidos derivados do verbo grego grápho, por essa indiscernibilidade entre a imagem e a escrita, mas também por seu sentido original: por essa ação de arranhar não só o papel, mas também a própria superfície do globo terrestre, fazendo desenhos no mundo. Esse sentido original do verbo grego grápho estaria presente não apenas em seus desenhos, como me parece óbvio, mas também em suas esculturas e ações ditas escultóricas, mas que poderíamos também pensar como ações gráficas. Isso fica particularmente explícito no livro que ele acaba de publicar pela Editora WMF Martins Fontes e que será lançado em São Paulo nesta terça (2), como uma homenagem tanto a Iemanjá quanto a Dorival Caymmi, que imortalizou a data em uma de suas mais belas canções. Caymmi, como se sabe, é uma das maiores influências de Nelson Felix.

Trata-se de um livro-objeto, sem textos de críticos, teóricos ou curadores. Nele, o próprio artista se apresenta através de desenhos e fotos dos seus trabalhos, sejam eles esculturas ou ações escultóricas. O livro é, portanto, tanto um livro quanto uma obra de arte, e reatualiza, nesse sentido, mais uma vez, aquela mesma indiscernibilidade entre escrita e desenho. Assim como o inconsciente, é com imagens que Nelson Felix escreve seu livro, mas essas imagens comportam também palavras, letras, traços. Nelson Felix: berceuse (WMF Martins Fontes) é tanto uma série de desenhos quanto um objeto escultórico. Mas é também uma narrativa que conta uma história: a história de como esses desenhos, ações e esculturas foram gravando no mundo, ao longo de muitos anos, um único trabalho que o artista pode, agora, finalmente apresentar como um único gesto: um desenho no mundo, uma cosmografia.

Comecemos pelos desenhos, pois se trata de um livro todo ele desenhado. Até mesmo a capa, a dedicatória, o índice (ou os índices) são desenhos – a única exceção são as fotografias e os créditos das fotografias, escritos em letras tipográficas.

Sempre que fala de seus desenhos, Nelson Felix diz que desenhar é o modo como ele pensa; que o pensamento de seus trabalhos se realiza sempre na forma de desenhos. Quando esteve em Paris, entre 2017 e 2018, por um período de seis meses para “pensar” o trabalho que ele apresentaria na 33º Bienal de São Paulo (Esquizofrenia da forma e do êxtase), Nelson Felix fixou um mapa mundi na parede do apartamento em que morou, que eu tive a chance de visitar por estar fazendo um pós-doutorado na cidade no mesmo momento.

No mapa, marcou quatro lugares e deu títulos a eles. O trabalho previa duas ações nos extremos do continente americano: Ushuaia, na Argentina, ao sul, e Anchorage, no Alasca, ao norte. Esses dois pontos do mapa ele chamou de “local de escolha”. A cidade de São Paulo, onde estava previsto que a exposição aconteceria, chamou de “local de matéria”. E Paris, onde ficaria “pensando” o trabalho durante seis meses, chamou de “local de pensamento”. O local de pensamento não era senão o local em que fez todos os desenhos relativos ao trabalho, desenhos que viriam a ser expostos, durante o mesmo período da Bienal de São Paulo, na Galeria Millan.

Para mim, ao visitar o apartamento, fazia todo o sentido que aqueles desenhos, que misturavam imagens com palavras, letras com traços, fosse chamado pelo artista de o pensamento do trabalho e que aquele “local de pensamento” fosse de fato um “local de desenho”. Ao ver os desenhos, imediatamente pensei no que Freud chamou de pensamento do sonho ou de pensamento inconsciente, pois os desenhos, como os rébus dos sonhos, misturavam indiscriminadamente imagens e palavras. O pensamento da obra de Nelson Felix é um pensamento gráfico, naquele sentido original do verbo grego grápho a que nos referimos acima: tanto desenho quanto escrita, tanto imagem quanto letra. Talvez não seja exagero dizermos que esse sentido original do verbo grego esteja na origem de todo o trabalho de Nelson Félix, se pensamos que sua obra começa precisamente com os desenhos em grafite que ele fez nos anos 1980.

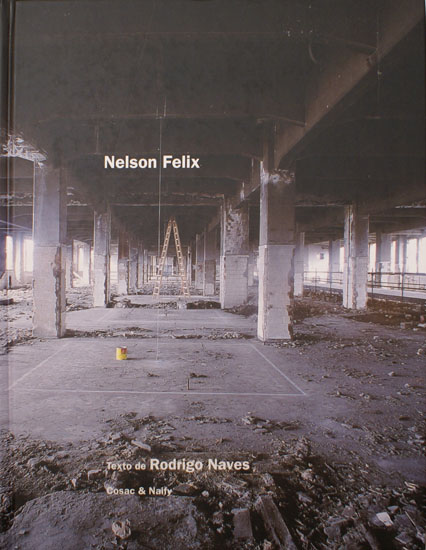

Após uma primeira exposição de aquarelas, na Galeria Jean Boghici do Rio de Janeiro, que obteve grande sucesso, ele resolve zerar o seu trabalho e começar de novo. Como ele mesmo diz numa entrevista publicada em seu primeiro livro: “Quando eu fiz a exposição no Jean Boghici, notei que aquilo que os desenhos estavam passando não me interessava, e quis zerar o velocímetro.” Após abandonar a aquarela, ele inicia então um trabalho com grafite. Ao se propor um novo início, a escolha do grafite vem da seguinte questão que ele se coloca: “O que primeiro veio à cabeça foi me perguntar o que era o desenho: desenho é lápis e papel”. Ora, podemos igualmente responder, se nos perguntarmos o que é a escrita: “escrita é lápis e papel”.

Talvez, então, não seja um acaso Nelson Felix ter partido precisamente do grafite, uma matéria que recebe seu nome da própria ação realizada através dela: desenhar e escrever. Mas foi também esse trabalho com o grafite que levou Nelson Felix ao outro elemento fundamental do seu trabalho: a referência cósmica. Os desenhos com grafite darão origem a uma das mais importantes esculturas de Nelson Felix, aquela à qual ele deu precisamente o nome de Grafite (1985/1988). Nelson usa nesse trabalho, para esculpir, a mesma matéria que ele já estava usando para desenhar. Como se o grafite passasse do papel bidimensional para o espaço tridimensional, sem descontinuidade, como um desdobramento natural. Como se uma escultura fosse um modo de arranhar o espaço, de “grafar” em três dimensões. Como se esculpir fosse, a seu modo, uma ação gráfica.

O trabalho consiste em duas hastes esculpidas em grafite (uma delas com budas de ouro em seu interior) posicionadas no espaço expositivo de tal forma que uma delas está na mesma posição do eixo do sol. Como diz Nelson Felix, na mesma entrevista anteriormente citada: “Aquela peça completamente torta no espaço é a única coisa certa cosmicamente.” Essa ideia de uma referência cósmica do trabalho com o grafite será muito importante para tudo o que o artista fará em seguida e é o que me permite aqui avançar a ideia de que já nesse trabalho do artista se tratava do início da sua cosmografia. A partir de Grafite, vários trabalhos de Nelson Felix passam a se orientar a partir de referências cósmicas. Os 23 graus de inclinação do eixo da terra em relação ao eixo do sol viriam a marcar outros trabalhos futuros do artista. São exatamente esses trabalhos cosmográficos que são objeto do livro publicado agora, Nelson Felix: Berceuse.

Berceuse, podemos ler em um dos desenhos publicados no livro, “é o ato que torna circular o trabalho”. Berceuse, portanto, não é o título do livro. O título do livro é Nelson Felix: Berceuse (teremos que pensar, mais tarde, esses enigmáticos dois pontos do título). Berceuse é o nome de um ato do artista, aquele que torna circular o trabalho. Mas de que trabalho se trata?

Trata-se, na verdade, de um conjunto de trabalhos, que só por este ato se tornam um único trabalho circular. São eles: Cruz na América (1985-2004), Concerto para Encanto e Anel (2005-2009), Método Poético para Descontrole de Localidade (2008-2017) e, finalmente, Esquizofrenia da Forma e do Êxtase (2017-2018). Esses trabalhos são, eles próprios, por sua vez, também, cada um deles, um conjunto de trabalhos. São todos esses trabalhos que se tornam um só (mesmo que guardando, cada um deles, sua singularidade) pelo ato ao qual Nelson Felix dá o nome de Berceuse. Como ele escreve em outro desenho do livro, esses trabalhos descrevem “um só movimento contínuo”.

São esses quatro trabalhos que levam, ao todo, em torno de trinta e três anos para serem concluídos, e que fazem com que o artista se desloque no globo terrestre, atravessando continentes e oceanos, que, por um ato chamado Berceuse, se tornam um único trabalho. E é desse ato que nasce o livro Nelson Felix: Berceuse.

As quatro obras também podem ser entendidas musicalmente, como é sugerido em vários desenhos do livro, como quatro óperas, cada uma delas com suas diversas árias, cada trabalho representando uma dessas árias. A dimensão musical, de grande importância para Nelson Felix, também deve ter contribuído para a escolha do nome Berceuse, que é o título de composições muito conhecidas de Chopin e Brahms, dentre outros compositores. Trata-se, com Berceuse, de amalgamar ações separadas no tempo e no espaço, temas, eles próprios, da cosmografia de Nelson Felix.

Além desses quatro trabalhos, há ainda dois outros que Nelson Felix inclui no livro, como uma espécie de prefácio e que por isso aparecem antes do índice. Eles estão aqui por sua importância e afinidade com os projetos de Berceuse. São eles o já citado Grafite (1985-1988) e a famosa Série Gênesis (1985-2014), uma sucessão de trabalhos que é concluída vinte e nove anos após o seu início, fazendo referência ao tempo que Saturno leva para dar uma volta em torno do sol. De novo aqui vemos a referência cósmica como estruturante do trabalho.

Esses três trabalhos, Grafite, Série Gênesis e Cruz na América, todos datados pelo artista como tendo início no ano de 1985, demarcariam o início dessa cosmografia, desse desenho no mundo, que encontra seu fim trinta e cinco anos depois, com a publicação de Nelson Felix: Berceuse. É como se, com Berceuse, esse desenho no mundo (não por acaso título de um dos trabalhos do projeto), ficasse finalmente pronto e o artista nos convidasse a admirá-lo em seu todo.

close